origines que l'observateur proprement

dit ne peut cependant pas distinguer. En

tant que chercheurs, nous devons donc

veiller à considérer la manière dont les

observateurs décrivent leur propre per-

ception selon leur perspective person-

nelle comme la meilleure possible.

Grâce à l'analyse correcte de l'activité

cérébrale, nous pouvons parfois dis-

tinguer des choses liées à la perception

personnelle avec plus de subtilité que

l'observateur proprement dit.

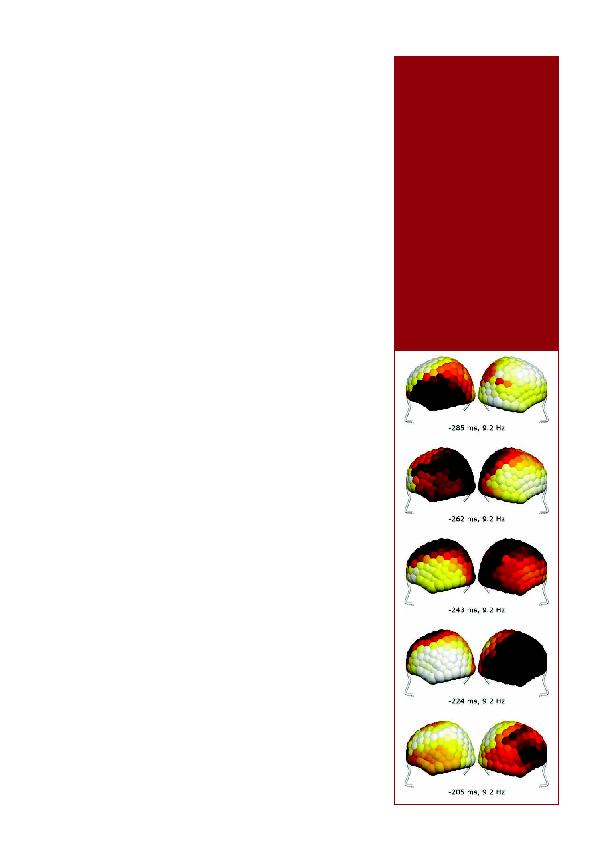

muli illustrent également très bien le fait

que plusieurs chemins mènent à Rome.

Lorsque nous soumettons un sujet à

stimulus, ce dernier génère également

une onde d'activation à travers

l'ensemble du cortex (Figure 4). Dans ce

cas, l'activation se propage de gauche à

droite. Toutefois, lors de la présentation

ultérieure du même stimulus, l'activation

peut se propager de droite à gauche,

d'avant en arrière ou d'arrière en avant

(3). Cela dépend de l'activité qui la

précède, à savoir l'activité spontanée.

Même si quelqu'un répète le même

mouvement, comme tapoter des doigts,

le centre de la motricité dans le cerveau

est à chaque fois sollicité (localement).

Pourtant, c'est une autre onde qui tra-

verse le cortex cérébral dans son ensem-

ble. La figure 5 illustre cela à l'aide d'un

exemple, dans lequel le même stimulus

est présenté deux fois et la même tâche

est effectuée à deux reprises. Les gra-

phiques montrent les modèles d'ondes

pour chacun de ces cas de figure.

Ces modèles diffèrent considérablement;

les moments et les fréquences sont

différents. La personne était peut-être

intéressée la première fois et s'ennuyait

la deuxième, ou il est possible que

quelqu'un ait d'autres pensées et inten-

tions lors du mouvement. Le sens des

ondes est également significatif. Ainsi, il

est évident, par exemple, que les ondes

se propagent plus d'arrière en avant chez

cérébral est unique. Cette simple obser-

vation a d'énormes conséquences sur la

manière dont nous devrons aborder les

fonctions cérébrales. Il est vrai que des

chercheurs ont constaté une grande vari-

ation des signaux générés à la suite de la

présentation d'un stimulus, mais que

celle-ci pouvait être considérée comme

une variation aléatoire et qu'il était donc

possible d'établir des moyennes sur de

grands nombres de mesures répétées.

Nous avons constaté que ce rai-

sonnement est erroné et que la variation

n'est pas exclusivement le fruit du

hasard, mais repose sur la dynamique

qui précède le signal. Ne pas tenir

compte de cette donnée dans le calcul

des moyennes revient à additionner des

pommes et des poires. C'est pourquoi les

moyennes ne reflètent pas ce qui se

passe réellement dans le cerveau.

Le calcul de moyennes sur de nombreu-

ses répétitions a cependant été jugé

nécessaire, car le signal mesuré à la sur-

face du cuir chevelu s'avérait parasité et

peu fiable. Toutefois, selon nous, cela est

uniquement dû au fait que nous n'avions

pas bien compris le signal. Générale-

ment, les scientifiques examinent les

fonctions cérébrales en recherchant ce

que l'on appelle des sources d'activité

locale. On essaie alors de relier cette

activité à une ou plusieurs aires du cer-

veau. Ainsi, pour les processus langa-

giers, on trouve un centre d'activité lo-

cale dans les aires de Brodmann, raison

pour laquelle on affirme que c'est à cet

endroit que se déroule le traitement du

langage. L'arrivée de l'IRMf (imagerie

par résonance magnétique fonction-

nelle) n'a fait que renforcer cette ap-

proche. En effet, elle permet d'examiner

plus facilement et de déterminer plus

précisément les sources d'activité locale

sur la base de la consommation

d'oxygène dans certaines régions du

cerveau.

mesurée au moyen du champ magnétique

généré par cette activité à la surface de la

tête. Sur la photo de gauche, on peut voir

le côté gauche de la tête et sur la photo de

droite, le côté droit. Cette onde a besoin

d'environ 100 millisecondes pour

traverser toute la surface du cerveau.

L'onde part du bas de la partie gauche de

la tête et se propage vers l'avant, au bas

de la partie droite. La majeure partie du

champ magnétique dans cette vidéo est

généré par l'activité cérébrale à proximité

de la surface du cortex cérébral.

L'intervalle de temps est illustré en dessous;

le chiffre 0 correspond au moment où la

personne appuie sur un bouton de

réponse. Sur l'échelle de couleur, le pic

de l'onde est représenté par une couleur

«chaude» et le creux par une couleur

«froide».