moins que le terme d'«EEG de repos» est

assez trompeur. Le cerveau n'est pas au

repos, mais anticipe les stimulus entrants

potentiellement pertinents. Les transi-

tions spontanées entre différents mouve-

ments témoignent de la flexibilité de

l'activité cérébrale. Nous pouvons égale-

ment interpréter les modèles d'activité

en perpétuel changement comme un

(vague) reflet de ce que William James

appelait le «train of thoughts», à savoir la

succession spontanée de sensations res-

senties par quiconque qui ne pense à

rien de précis. La corrélation entre la

succession de perceptions et des

modèles spécifiques d'activité cérébrale

a déjà été établie par le passé par Diet-

rich Lehmann, le premier à avoir étudié

ce type d'activité (7). Supposer que les

perceptions seraient chacune associées à

un modèle d'activité cérébrale spéci-

fique, c'est toutefois aller un pas trop

loin. Au contraire, nous pouvons même

constater, du moins pour certains types

de perceptions, que plusieurs chemins

mènent à Rome, de la même manière

qu'un symptôme peut généralement être

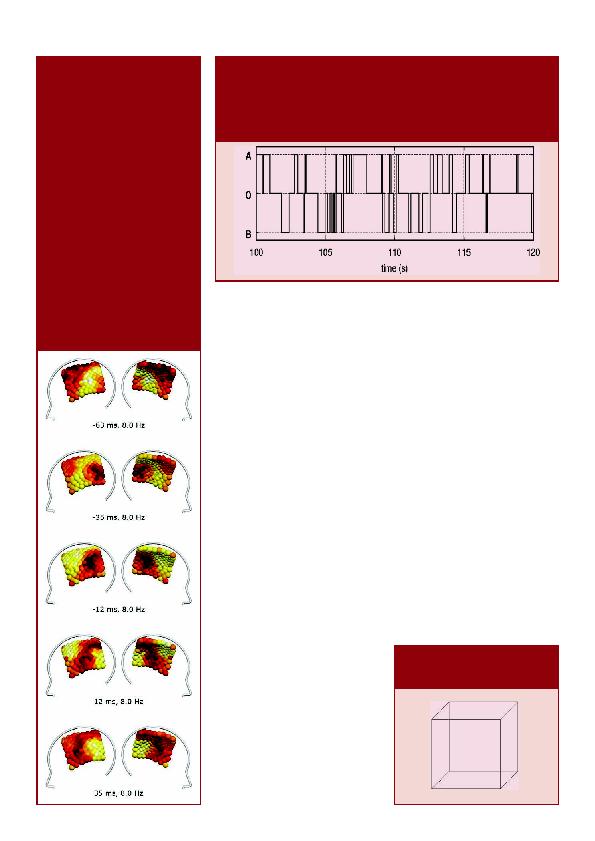

dû à différentes causes. Hiro Nakatani a

demandé à plusieurs sujets de regarder

une figure ambiguë, à savoir le cube de

Necker (Figure 3). Si nous observons

longtemps une telle figure, celle-ci

katani a demandé aux sujets d'appuyer

sur un bouton à chaque fois qu'ils per-

cevaient un changement d'orientation,

pendant qu'il enregistrait leur activité

cérébrale (8, 9). L'activité qui conduisait

à cette perception n'était pas toujours la

même (8). Nakatani est toutefois parve-

nu à distinguer un certain nombre de

types d'activité, qui révélaient parfois

un déplacement de l'attention vers une

autre partie de la figure et parfois une

nouvelle interprétation des informations

visuelles issues des aires de traitement

visuel précoces. Une activité cérébrale

pure et simple n'était pas toujours en

cause. En effet, il s'est avéré que les

mouvements oculaires et même les

clignements des yeux pouvaient en-

traîner un changement de perception de

la figure ambiguë (9). Autrement dit, le

mesurée au moyen des signaux électriques

à la surface du cerveau. Des électrodes

ont été implantées dans l'hémisphère

cérébral gauche d'un patient souffrant

d'épilepsie sévère, avant qu'il ne subisse

un traitement chirurgical.

Les deux photos de la tête montrent une

série d'électrodes, vues de la surface

externe (photo de gauche) et de la

surface interne (photo de droite).

L'onde a besoin d'environ 125

millisecondes pour traverser le cortex

cérébral. L'intervalle de temps est illustré

en dessous; le chiffre 0 correspond au

moment où le patient bouge ses doigts.

L'onde apparaît à l'arrière du cortex

cérébral et se propage vers l'avant.

Sur l'échelle de couleur, le pic de l'onde

est représenté par une couleur «chaude»

et le creux par une couleur «froide».

(A) et stationnaires (B). Entre celles-ci, on peut voir des situations caractérisées par une

activité plus irrégulière (O). Vous remarquerez que les transitions entre les différentes

situations sont brusques et qu'à première vue, ni la durée, ni l'alternance des mouvements

ne semblent régulières. Pourtant, l'alternance présente bel et bien une certaine régularité

ou, plus précisément, un caractère fractal (Ito et al., 2005).

ambigu utilisé dans les expériences de

Nakatani et al., 2005.