couleurs très variées, dont certaines sont

associées à des caractéristiques particu-

lières. Le blond, associé aux saints, à la

vierge Marie et aux anges, est assimilé

à la réserve et à l'innocence. La préfé-

rence pour les cheveux blonds remonte

pratiquement à la nuit des temps. En

l'an 100 avant Jésus-Christ, les premiers

peuples mésopotamiens utilisaient déjà

une poudre blanche pour éclaircir leurs

cheveux et leur barbe. Les Grecs et les

Romains aussi considéraient le blond

comme la couleur de cheveux la plus

esthétique. Au Moyen Age, on vouait un

culte aux jeunes filles blondes. Ce n'est

qu'à partir du 18

en Europe. A cette époque, les contacts

avec les autres cultures s'intensifient.

L'exotisme gagne en visibilité. Les cou-

leurs foncées évoquent l'aventure et le

suspense. Puis arrive Marilyn Monroe, qui

remet le blond platine au goût du jour.

Elle sera suivie par Doris Day, Grace Kelly,

femmes au visage d'ange. Aujourd'hui

encore, les hommes semblent associer

la blondeur à la discrétion, à la douceur

et à la fragilité, peut-être parce que cela

leur permet de se sentir plus virils. Histo-

riquement, les rousses sont considérées

comme des femmes passionnées, mais

aussi infidèles et malhonnêtes. Aussi,

elles ont souvent inspiré les artistes.

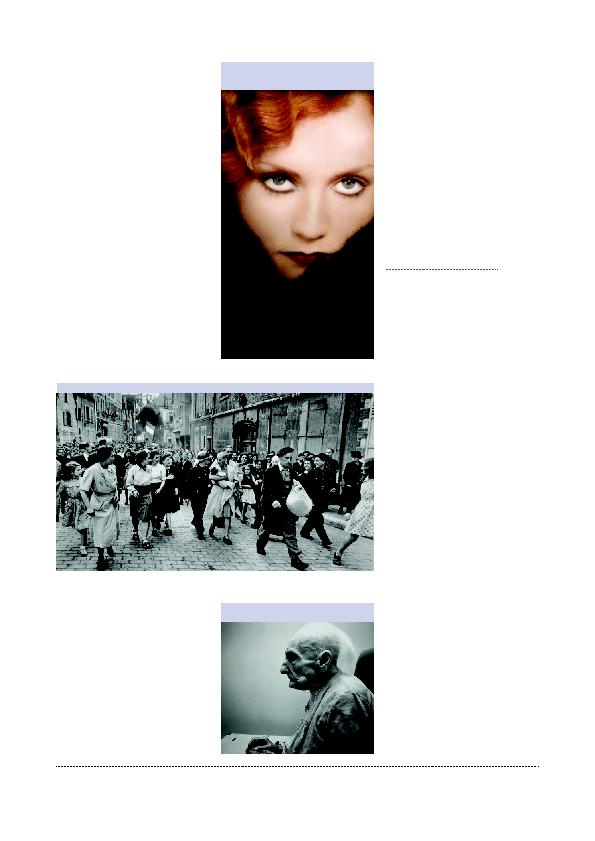

Dans l'expo, on peut voir une magnifique

photo d'Isabelle Huppert, prise pendant

le tournage de «Violette Nozière», le

tient le rôle principal (Figure 2). Le film

a pour thème la libération des carcans de

la morale traditionnelle. Selon les normes

de l'époque, Violette Nozière, qui n'avait

aucune envie de vivre la vie de femme au

foyer à laquelle elle était destinée, devait

avant tout devenir une bonne mère. A la

mort de ses parents, elle est accusée de

les avoir assassinés au moyen de som-

nifères. Elle est finalement condamnée à

mort sans la moindre preuve de sa culpa-

bilité. Un débat de société s'ensuivra et

elle deviendra un symbole de révolte

contre l'ordre social.

crée à la «PERTE» des cheveux. C'était

pour ça que j'étais venue. Toutefois,

contrairement à ce qui était écrit dans

le prospectus, l'expo n'accorde pas la

moindre attention aux aspects médicaux

de la chute des cheveux. Malgré cela, je

me suis laissée captiver par les autres as-

pects. Se tondre ou se faire tondre peut

être assimilé à une perte d'une partie de

l'intimité et de la personnalité. Cela peut

se faire sur une base volontaire, notam-

ment lorsqu'une personne entre dans un

ordre religieux, par exemple un monas-

tère. Pour les religieux, un crâne chauve

est un symbole de renoncement à la

sexualité et à l'individualité. Les boud-

dhistes aussi se rasent le crâne en signe

de détachement et d'ascétisme. Il peut

aussi s'agir d'une forme de sanction. La

figure 3

prise à Chartres en 1944, au lendemain

de la libération. Au centre, on peut voir

une jeune femme tondue avec un bébé

dans les bras, entourée par une foule mo-

queuse. Cette femme était une Française

de 22 ans qui avait eu un enfant avec

un soldat allemand. Rien qu'en France,

pas moins de 20.000 femmes auraient

été tondues après la guerre, soit parce

qu'elles faisaient du commerce avec les

Allemands, soit parce qu'elles étaient

servante chez une famille allemande.

dans le cadre du deuil. Au 17

bague ou un médaillon dans lequel des