«phénomène de vol vasculaire» ne suffit pas pour expliquer

la pathogenèse de la sirénomélie.

dysgénésie caudale font partie d'un même spectre de mal-

formations causées par une anomalie primaire lors de la

blastogenèse. L'erreur survient pendant la dernière phase

de gastrulation au cours de la 3

derme caudal (13, 21). La perturbation du développement

de la chorde, qui agit également en tant qu'inducteur

neural, conduit non seulement à des structures caudales

anormales, mais peut aussi expliquer l'association avec

certaines anomalies du tube neural (16). Dans ce cas,

l'artère ombilicale anormale régulièrement constatée dans

ce spectre est plus une conséquence que la cause d'un

mésoderme caudal imparfait (14). La gravité de la mal-

formation dépend du moment et de l'impact de l'accident

tératogène et peut aller d'une agénésie coccygienne isolée

à la séquence d'anomalies sévères de la sirénomélie, qui,

en termes de gravité, semble être à l'extrémité du spectre.

graphie. Celle-ci permet de déceler un oligo-/anamnios,

une fusion des membres inférieurs ou la présence d'un seul

membre inférieur, une agénésie rénale bilatérale ou une dys-

génésie avec absence ou hypoplasie des artères rénales, ainsi

que la présence d'une vascularisation aberrante (11, 22).

isolée est parfois compliqué. Dans tous les cas, le diagnos-

tic peut être posé avec certitude via l'analyse de la confi-

guration des os des extrémités inférieures par un échogra-

phiste expérimenté.

daire à l'agénésie rénale, mais au premier trimestre, le

liquide amniotique est encore essentiellement sécrété

par l'amnios (11). Un examen anatomique pour la dys-

plasie squelettique peut déjà être effectué à partir de

la 9

au cours d'une échographie réalisée au premier trimestre

(22). Du reste, à ce stade de la grossesse, la présence des

reins ne peut pas non plus être démontrée avec certitude

chez les foetus normaux.

utile en complément du diagnostic échographique de la

sirénomélie (23).

En cas d'anamnios, le Doppler couleur peut également

fournir des renseignements supplémentaires (11, 22).

En présence d'un oligoamnios, l'utilisation prénatale du

Doppler couleur est utile à trois égards. Tout d'abord,

pas possible de visualiser la présence de tissu rénal à

l'échographie. Il permet également d'évaluer le calibre et

le trajet de l'aorte, y compris en présence d'artères ombi-

licales normales chez des foetus présentant une agénésie

rénale bilatérale qui n'est pas associée à la sirénomélie.

Enfin, le Doppler couleur peut aussi être utile pour identi-

fier l'origine de l'artère vitelline aberrante et révéler l'ab-

sence d'une relation normale entre les artères ombilicales

et le côté de la vessie. La possibilité de visualiser l'artère

vitelline persistante ou son prolongement sous forme

d'AOU dans l'abdomen à l'aide du Doppler couleur a été

documentée (22).

tures mythiques mi-femme mi-oiseau. Par leurs chants

envoûtants, elles séduisaient les navigateurs qui pas-

saient à proximité de leur île, lesquels perdaient le sens de

l'orientation et allaient se fracasser sur les rochers. À partir

du Moyen Âge, elles sont représentées sous la forme de

femmes-poissons. Cette image remonte toutefois à la my-

thologie germanique et aux «nixes», dont la plus connue

est la Lorelei.

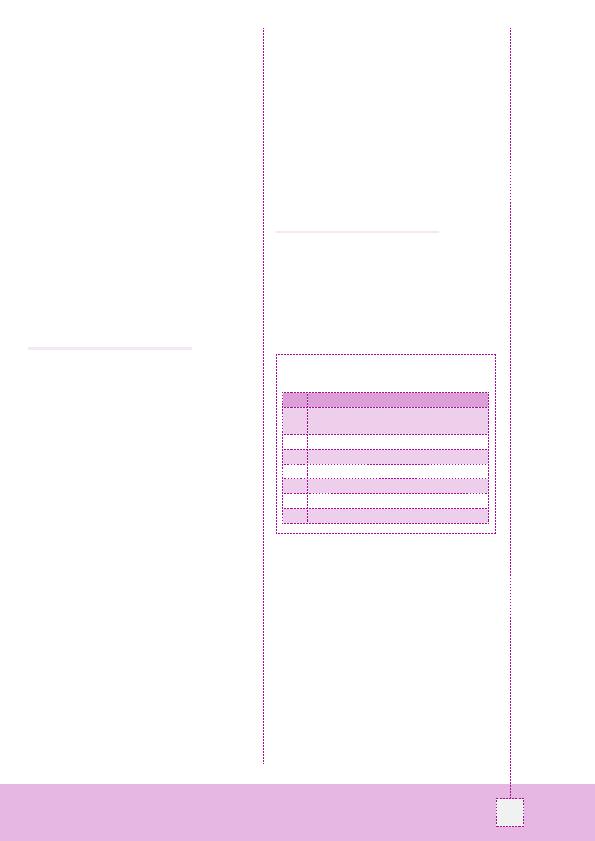

nombre de pieds:

constate presque toujours une malrotation, si bien que la

plante du pied est dirigée vers l'avant (et vers le visage en

cas de flexion). Une classification plus récente et plus pra-

tique se base sur la présence des os dans le membre infé-

rieur. Celle-ci identifie 7 types, allant d'une fusion super-

ficielle des tissus à la présence d'un seul os rudimentaire

(axostyle) (

les cas les plus sévères se présentant avec moins d'orteils,

voire aucun (4). Dans notre cas, il s'agit d'un

selon Stocker et Heifetz, 1987 (3).

tissus