ailleurs, la mise sous tension des ligaments sacro-utérins

(en remontant le col lors du toucher vaginal) provoque

souvent de la douleur. Un examen clinique normal est

généralement rassurant.

phie n'apporte pas grand-chose, sauf en cas de kystes

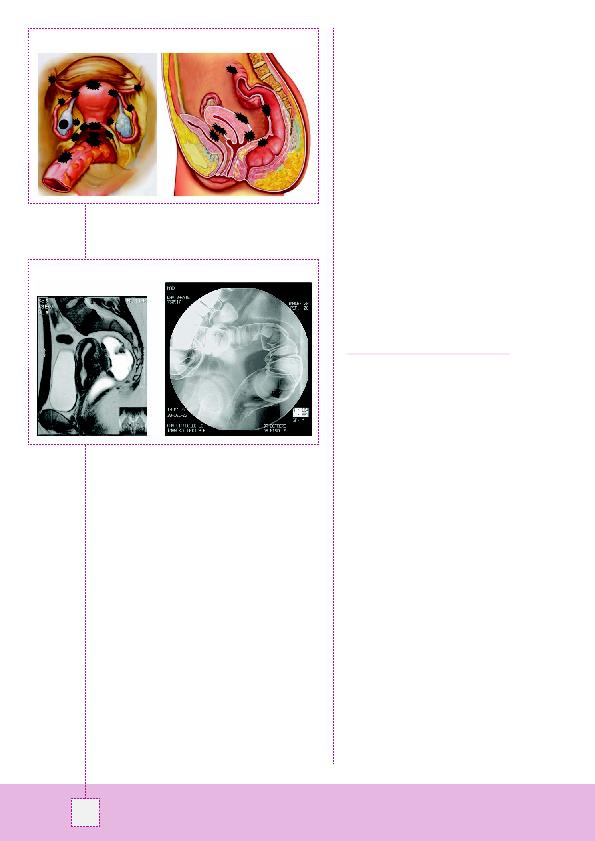

endométriaux. L'endométriose se marque par des lésions

péritonéales, ovariennes et profondes dans la cloison

rectovaginale, au niveau vésical et qui peuvent infiltrer

jusqu'au rectum (

à condition d'être réalisée par un radiologue habitué à

voir de l'endométriose car les lésions ressemblent beau-

coup à du sang. Une radiographie du côlon par lavement

en double contraste avec attention plus particulière sur la

jonction recto-sigmoïdienne de profil peut également être

intéressante (

fique, ni sensible. La recherche se dirige vers la combinai-

son de certains biomarqueurs dont le CA-125, le CA-19.9,

les IL-6 et -8 et la hsCRP, ainsi que vers les microRNA, dont

certains semblent être des modulateurs de l'apparition de

certaines maladies.

l'apoptose et l'angiogenèse. L'épigénétique est une autre

voie de recherche car certaines conditions peuvent mé-

thyler ou déméthyler certains brins d'ADN, et ces méthy-

lations sont détectables sur l'endomètre d'une femme

avec endométriose. Cette détection, pour peu que son

intérêt soit confirmé, pourrait éviter la laparoscopie

qui, aujourd'hui, en cas de doute flagrant, est le seul

examen qui permette d'asseoir le diagnostic.

l'âge de la patiente, notamment parce qu'elles ont mal, ce

qui perturbe leur sexualité et leur vie quotidienne (absen-

téisme au travail, plaintes douloureuses récurrentes,...).

clinicien: les hormones et les anti-inflammatoires, de pré-

férence de type coxib pour limiter les effets secondaires à

long terme. On sait cependant qu'il existe une récurrence

élevée lors de l'arrêt du traitement (50%) et une relative

inefficacité sur la réaction fibrotique.

premier réflexe sera d'agir sur la sécrétion d'estrogènes et

d'atrophier les implants d'endomètre, en sachant cepen-

dant que les agonistes de la LH-RH risquent d'entraîner

une déperdition osseuse. L'alternative est le progestatif

antigonadotrope tel que le danazol, de manière à sup-

primer les règles, ou une pilule estro-progestative à très

faible dose car elle n'engendrera que très peu de prolifé-

ration de l'endomètre, voire des progestatifs par voie orale

ou sous la forme de dispositifs intra-utérins.

cacité est actuellement décevante. Les anti-TNF, certains

immunomodulateurs et les agents anti-angiogéniques

sont également à l'essai, mais il s'agit d'une artillerie

«lourde», ce qui explique que la recherche se tourne pour

l'instant vers les implants anti-angiogéniques à placer lors

du geste chirurgical de nettoyage. Cette chirurgie est au-

jourd'hui le seul traitement curatif, le traitement médical

n'ayant d'autre but que de soulager la douleur.

partenant à des centres habilités, surtout lorsqu'il y a eu

chirurgie, de manière à limiter le risque de récidive.