gulier, ni a la moindre apparence de connaissances suivies,

n'a conservé nulle part d'annales ni de tradition.»

C'est en réponse à cette vision que Bessora (5) a publié

son livre

basées sur des mensurations. L'auteur y affirme non sans

un certain humour que

sexy et que la noirceur trouble forcement I'ordre public. Si

le périmètre horizontal de ta croupe fait 678 millimètres,

tu es une femme wolof, s'il fait 644 millimètres, tu es euro-

péenne. Si l'amplitude moyenne de ta croupe représente

trois et demi pour cent de ta taille, tu es française!»

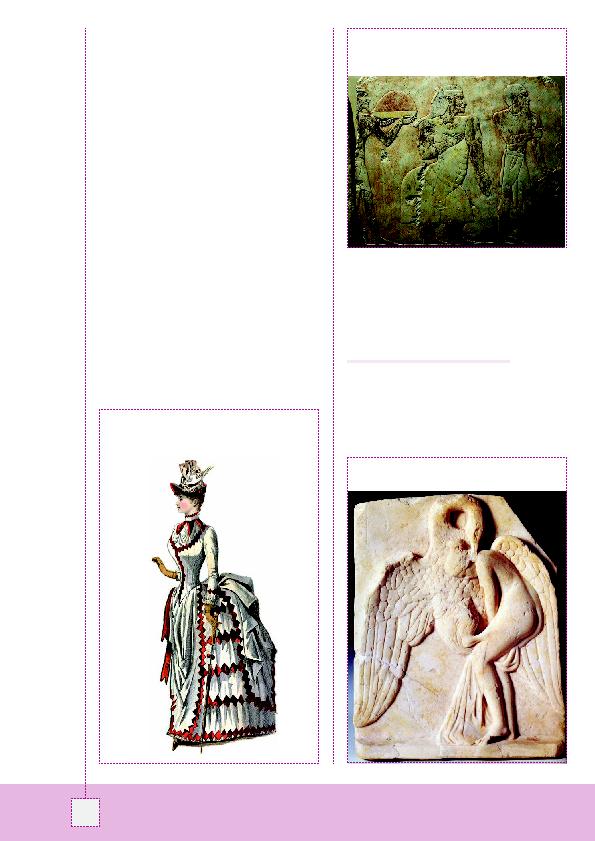

la stéatopygie a fait dans le domaine de la mode féminine

l'objet d'un certain engouement, matérialisé par ce que

l'on appelait alors la

crinolines à larges hanches, mais il n'est pas interdit de

penser que la popularité de la Vénus hottentote y ait éga-

lement été pour quelque chose...

Les fesses proéminentes de la Belle Époque correspondent

à une période où on refoule la vision du sexe. Du coup, le

sexe ressort ailleurs, il est comme transfiguré dans le faux

cul (6).

«

(l'actuel Soudan) était représentée avec une stéatopygie

marquée.

demment au-delà des proportions de la Vénus callipyge.»

gie n'avait pas échappé aux artistes de l'Égypte ancienne,

qui représentaient traditionnellement la reine du Pount

(l'actuel Soudan) avec un arrière-train fortement déve-

loppé (