généreux à ne pas confondre avec la «callipygie», qui fait

référence à un exemplaire (particulièrement) esthétique.

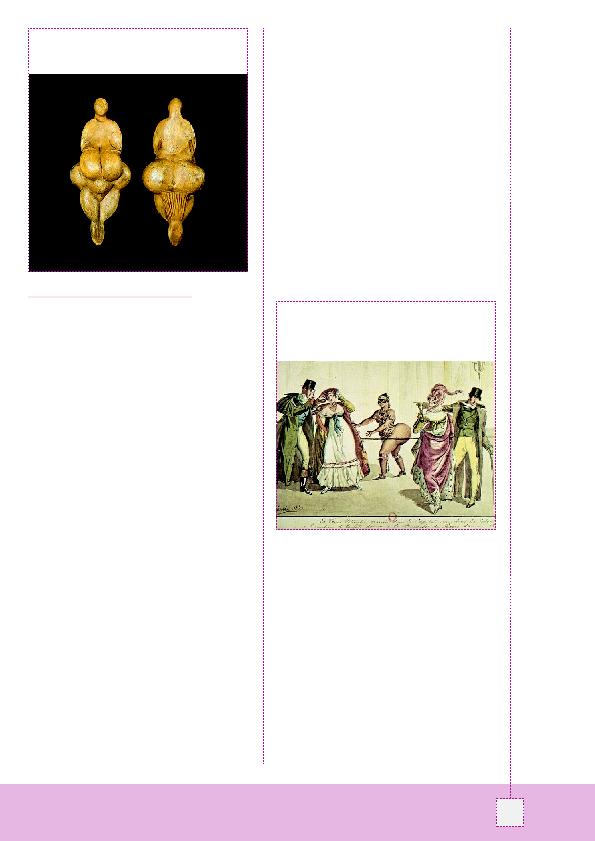

D'aucuns ont voulu voir un lien entre les rondeurs fémi-

nines des Vénus préhistoriques et la stéatopygie observée

chez les peuplades les plus primitives d'un point de vue gé-

nétique (Khoi)san, Bochimans, Hottentots, Bornou, Ewe,

Konde, Pygmées...

Cette hypertrophie fessière, considérée comme caractéris-

tique de certaines races noires (en particulier les Bochimans

et les Hottentots), a toujours beaucoup intrigué les Euro-

péens. Pathologique chez les femmes caucasiennes, ce trait

relève dans certaines peuplades noires d'une simple parti-

cularité ethnique. Chez les San, le tissu adipeux s'accumule

non seulement au niveau des fesses proprement dites, mais

aussi au-dessus des os de la région pubienne et surtout des

trochanters (

anatomique les uns défendant la thèse d'un déterminisme

naturel et racial, les autres une explication d'ordre plus

socio-culturel.

C'est ainsi que les scientifiques ont élaboré au départ de

cette partie bien spécifique du corps de la femme de véri-

tables théories sur les races, voire sur l'espèce humaine

toute entière. Pour eux, l'attrait «scientifiquement établi» de

la stéatopygie et la focalisation du regard médical sur cette

zone très sexualisée témoignait clairement de la nature de

l'intérêt que les hommes africains portaient à la femme.

À mi-chemin entre l'image de la créature hypersexua-

lisée aux organes sexuels exubérants et celle du monstre

grotesque aux formes improbables, le corps de la femme

africaine suscitait chez les médecins occidentaux un inté-

rêt mêlé de crainte, mais aussi d'une certaine fascination.

Installés au bureau de leur cabinet européen ou dans un

dispensaire de brousse, ils ont été nombreux à coucher sur

menter les mythes et légendes locaux avec une connais-

sance plus ou (souvent) moins pointue de la réalité du

Continent noir.

Au vu du nombre de descriptions qu'ils leur ont consacrées,

les fesses généreuses des Africaines étaient clairement l'élé-

ment qui a le plus retenu leur attention.

1816), une femme sud-africaine issue de l'ethnie Khoisan,

qui a été exposée aux regards des curieux à Londres en

1810-11, puis à Paris en 1815 (

un véritable symbole des théories racistes, puisqu'il «confir-

mait» que son ethnie était, dans la théorie de l'évolution,

l'une des plus primitives.

au

génocide commis par les Allemands en Namibie deve-

nant dans le même temps des «artéfacts» ethnologiques

très recherchés. La vision primitive de ce peuple telle

qu'elle existait dans les années 1860-70 était pleinement

acceptée par les sphères anthropologiques anti-darwi-

nistes autrichiennes. Elle reposait sur l'opposition primaire

entre la «sauvagerie» (considérée comme un synonyme de

l'immoralité) et la culture (chrétienne), niant complète-

ment la théorie beaucoup plus libérale du processus de

civilisation. Les mesures anthropométriques furent pous-

sées à leur comble par les anatomistes et biologistes de

l'époque, qui n'hésitaient pas à en tirer des conclusions

exagérées. On en trouve un bon exemple chez Cuvier (3)

et Montandon (4), qui affirme que

prochent le plus de la brute, et dont l'intelligence ne s'est

de l'

présentation à Paris:

donnée à la Duchesse de Berri l'année 1815.