çaient de leur côté d'atteindre dans leurs statues à une cer-

taine perfection anatomique, dont la sensualité et l'érotisme

n'étaient certes pas absents. Notons à cet égard que même

un fragment de statue peut généralement être attribué sans

difficulté à un personnage masculin ou féminin, tant chaque

partie du corps est déjà, en elle-même, sexualisée. Le dos ou

la hanche sont clairement différents chez l'homme et chez

la femme, que ce soit en termes de répartition de la masse

adipeuse ou de pilosité... et dans la sculpture grecque, même

le pied d'une Aphrodite se distingue clairement de celui d'un

Apollon!

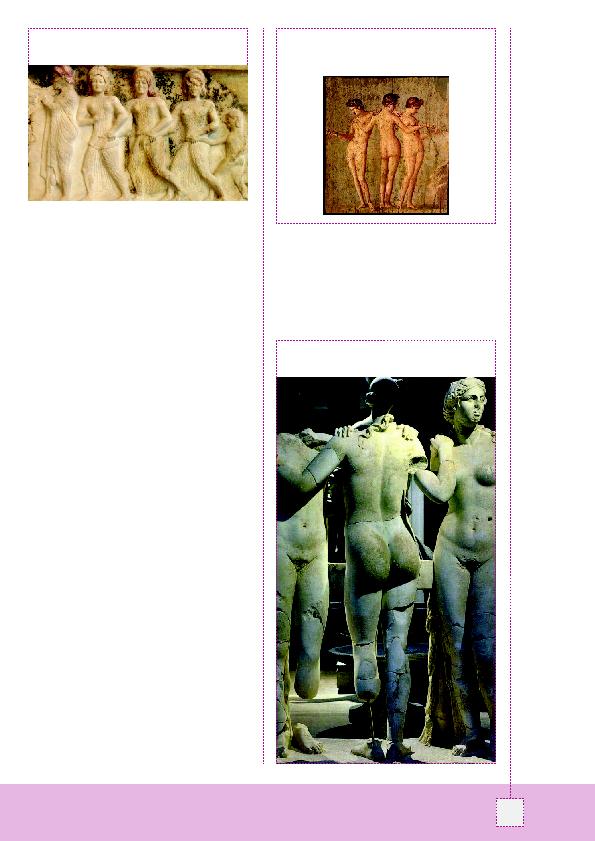

Lorsque l'on parle de statues antiques, le terme de «callipyge»

désigne un personnage aux fesses rondes joliment galbées

(

rence se marque au niveau des parties sexuelles elles-mêmes,

les statues grecques arborent habituellement un pénis rela-

tivement modeste, le dimorphisme sexuel étant en quelque

sorte dilué dans l'ensemble de l'anatomie. On observe donc

une érotisation du corps tout entier.

à cette époque se prête particulièrement bien à l'étude de

l'évolution du fessier féminin dans l'art au fil des siècles, c'est

sur cet aspect que se concentrera la suite de notre récit.

Si, dans la Grèce Antique, la représentation des Trois Grâces

reste encore relativement neutre et souvent couverte d'un

voile pudique (

(

rement à la Renaissance.

(Turquie) - Musée d'Antalia.