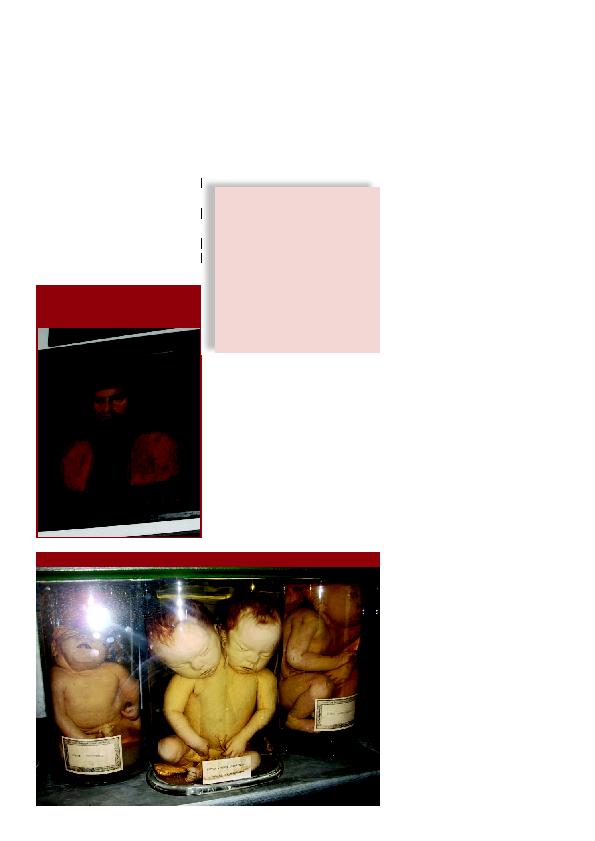

1553) (Photo 3)! Il s'y trouve encore un

musée d'anatomie très intéressant dans

la mesure où des pièces anatomiques

conservées dans le formol (Photo 4), des

coupes, des moulages, des statuettes en

cire et des squelettes très explicites y

sont conservés de longue date pour être

consultés au besoin. En effet, certaines

pièces concernent des pathologies an-

ciennes devenues rares aujourd'hui et

sont donc des références utiles. Cer-

taines pièces relèvent de la névrologie

(Photo 5), branche de l'anatomie traitant

confondre avec la neurologie, terme

créé par le londonien Thomas Willis

(1621-1675) pour dénommer la disci-

pline médicale clinique qui étudie l'en-

semble des maladies du système ner-

veux.

tous azimuts

se sont déployés dans de nombreuses

salles où diverses thématiques ont été

abordées par les sociétés scientifiques

concernées, comme le Club franco-

phone de Sclérose en plaques, la Ligue

française contre l'Épilepsie, la Société

française de Neurologie, l'Association

française, la Société française de Méde-

cine physique et de Réadaptation, le

Club des Mouvements Anormaux

(CMA)...

réunion de la Ligue française contre

l'Épilepsie, consacrée aux facteurs de

risque de récidive après arrêt du traite-

ment antiépileptique, et la réunion, tra-

ditionnellement très suivie, du CMA.

plus de 400 pour 2.300 inscriptions au

congrès (1 neurologue sur 5 vient donc

avec une communication affichée). Glo-

balement, il y avait moins de travaux

belges que d'habitude, mais beaucoup

de communications émanant de pays

africains et particulièrement du Ma-

ghreb. Ces posters comportent encore

quelques «case reports», mais consistent

de plus en plus en l'analyse de petites,

voire de moyennes, séries de patients

avec des pathologies centrales diverses

(extrapyramidales, vasculaires...) ou en-

core périphériques. Nous mettons en

exergue la présentation défendue par

P.Y. Libois (Charleroi) (Photo 6) concer-

nant le contrôle par actimètre de l'obser-

vance de la thérapie par contrainte in-

duite de l'hémiplégie. La quantification

des mouvements côté sain versus côté

lésé est corrélée aux résultats des évolu-

tions motrices et fonctionnelles. L'acti-

mètre se révèle être un nouvel outil

simple dans la prise en charge de l'hémi-

plégie et pourrait ainsi déterminer le ni-

veau minimum utile d'observance de la

contrainte de mouvements (1).

le premier était présenté par Riahi et al.

(Tunis) et montrait 5 patients diabétiques

(de 56 à 85 ans) avec un hémiballisme

soudain et secondaire à une hyperglycé-

mie sans cétose. On y observe des lé-

sions spontanément hyperdenses du

striatum (pallidum et noyau caudé) au

sur le mur de la salle des professeurs,

à l'Université de Montpellier.