réler les mutations avec les taux de pro-

téines A1-42 et tau (t-tau et p-tau181)

dans le sang, le liquide céphalorachidien

(LCR) et le cerveau, permettant ainsi de

démontrer si ces mutations exercent un

effet sur les processus de la maladie. Des

études ont par exemple permis de dé-

couvrir que les polymorphismes CR1 in-

hérents à la MA sont associés à une aug-

mentation de la quantité de protéines

A1-42 dans le LCR (25) (Figure 2).

Une troisième manière d'obtenir un

complément d'informations sur les pro-

cessus sous-jacents de la maladie est de

corréler les mutations génétiques avec

des facteurs endophénotypiques [tels

que des données d'imagerie neurolo-

gique, l'âge lors de l'apparition de la

maladie, un MMSE (Mini Mental State

Examination), des évaluations cogni-

tives, etc.]. Des mutations au niveau de

différents gènes (CLU, CR1, PICALM et

BIN1) associés à la MA influencent les

mesures de l'imagerie neurologique (par

ex. l'épaisseur du cortex entorhinal) et la

neuropathologie, indiquant ainsi que ces

caractéristiques sont déterminées, au

moins en partie, par ces mutations géné-

tiques (27).

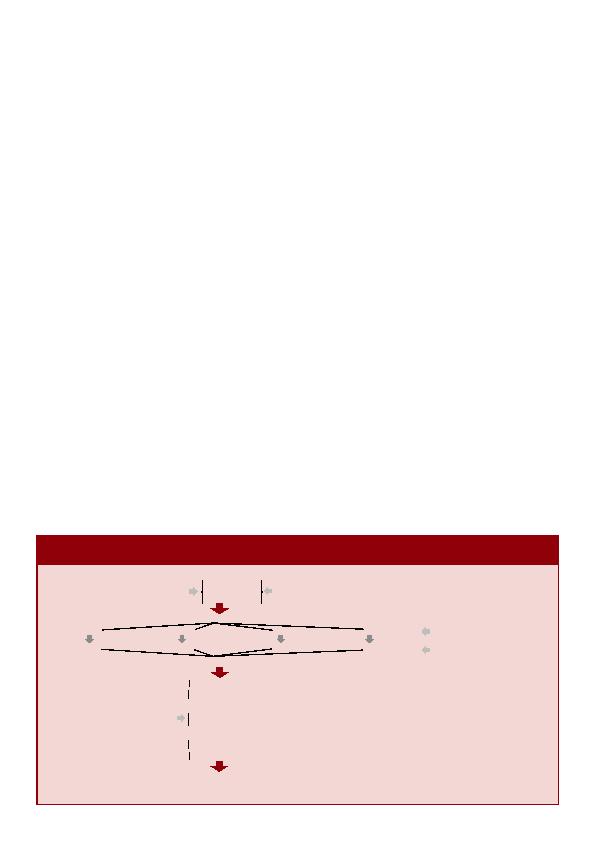

Quatrièmement, des modèles expéri-

sants. En effet, un nouveau lien a été éta-

bli entre les gènes impliqués dans l'en-

docytose (PICALM, BIN1 et CD2AP) et

les effets toxiques de la protéine amy-

loïde bêta dans la levure, les nématodes

et les neurones d'un rat de laboratoire

(28). Des études GWA humaines peuvent

aussi être corrélées à des dépistages

fonctionnels dans des modèles droso-

philes. Ainsi, l'effet des gènes sur les ef-

fets neurotoxiques de la protéine tau a

été étudié in vivo en examinant quelles

mutations aggravent ou rétablissent le

phénotype oculaire de modèles droso-

philes transgéniques au niveau de la

protéine tau (30).

et pour demain

type APOE reste le principal gène à

risque pour les formes complexes de la

MA (4). L'effet d'augmentation du risque

lié aux nouveaux gènes découverts est

bien moindre: entre 0,80 et 1,25

(Tableau 1). La fraction étiologique cumu-

lative du risque [population attributable

fraction = partie d'une population pou-

vant être épargnée lorsque l'exposition

être éliminée] liée aux 9 gènes à risque

non APOE s'élève à 35% (9). Cette esti-

mation va encore évoluer avec la décou-

verte d'autres gènes à risque de la MA,

de la fréquence exacte des allèles et de

l'effet des véritables mutations à risque.

Que signifient au juste ces découvertes

génétiques pour le patient? En raison des

effets à faible risque, les tests prédictifs ou

diagnostiques pour ces gènes ne sont pas

significatifs. L'ajout des mutations des

gènes CLU et PICALM au modèle de risque

du génotype APOE, à l'âge et au sexe ne

change pas grand-chose et n'est donc pas

pertinent sur le plan clinique (7). Les futurs

projets NGS qui dépisteront des mutations

fonctionnelles et plus rares ayant davan-

tage d'effets continueront à stimuler les

changements dans la pratique clinique.

ment meilleure des patients, les données

de génotype à l'échelle du génome

peuvent aboutir à une reclassification mo-

léculaire des patients en différents sous-

groupes. Étant donné que des mutations

au niveau d'un seul gène peuvent donner

lieu à plusieurs phénotypes, il convient de

dépister, au moyen de panels NGS, non

seulement les gènes spécifiques à la mala-

la MA. MMSE = mini-mental state examination, iPS = cellules souches pluripotentes induites.