ment anxieuses) par exposition à la si-

tuation crainte jusqu'à une réduction

marquée de l'anxiété. Au cours des tests

de suivi, il est apparu que la situation

crainte déclenchait à nouveau un senti-

ment d'angoisse lorsque le patient se

trouvait dans une pièce différente de

celle du traitement (en l'absence du thé-

rapeute, etc.). Les tests dans la salle de

thérapie d'origine ne provoquaient au-

cun retour de l'angoisse. Le «contexte»

dans lequel le patient est confronté à la

situation crainte semblait déterminant

pour la rechute. Un patient peut parfaite-

ment être libéré d'une phobie des arai-

gnées pendant un traitement par exposi-

tion de 2 heures (4), mais la crainte peut

cependant revenir en cas de confronta-

tion à des araignées semblables dans un

autre contexte (par ex. à la maison).

laboratoire

peur est la procédure standard pour

l'étude des angoisses en laboratoire (5).

Un stimulus neutre (par ex. un son doux)

est proposé à plusieurs reprises et suivi à

chaque fois d'un stimulus désagréable,

voire douloureux (par ex. une stimula-

tion électrique). Il est généralement ob-

servé que le sujet commencera à présen-

ter des réactions d'anxiété en entendant

le son auparavant neutre (augmentation

de la fréquence cardiaque, sursaut, ré-

ponse électrodermale, etc.). Ces réac-

tatives, puisqu'elles peuvent mobiliser le

corps afin d'entreprendre une action (par

ex. s'enfuir). Les réactions d'anxiété de-

viennent inadaptées lorsqu'elles ne sont

plus proportionnelles au niveau réel de

menace. Les peurs phobiques, par

exemple, sont caractérisées par une an-

goisse excessive en l'absence de menace

ou en présence d'une menace faible (par

ex. arachnophobie).

réduites à l'aide d'une procédure d'ex-

position. Le retentissement répété du son

sans le stimulus permet de réduire pro-

gressivement les réactions d'anxiété par

rapport à ce son (élimination). Cela est

comparable à la réussite d'un traitement

par exposition pour les angoisses cli-

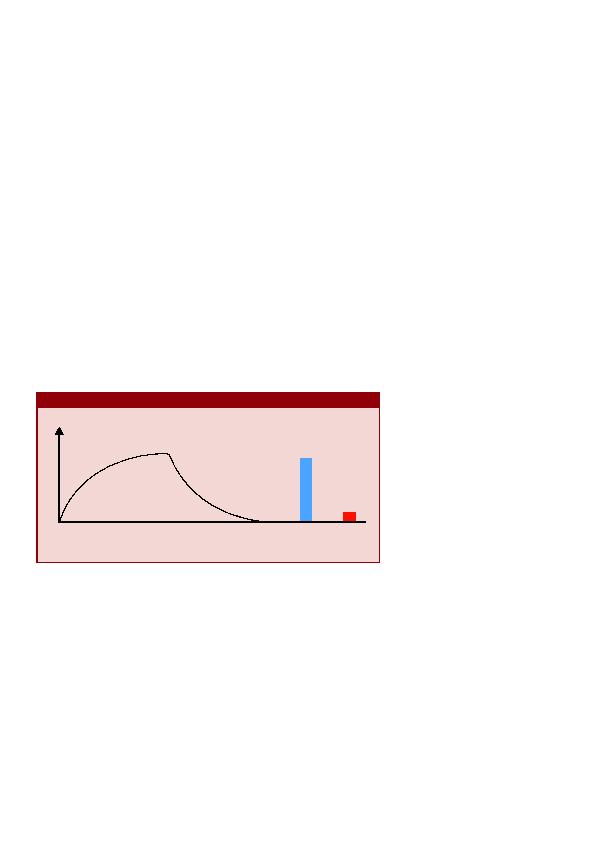

niques. Les peurs conditionnées réappa-

nation (Figure 1). Il suffit de confronter le

sujet au son dans un autre contexte (une

autre pièce, un autre éclairage, etc.)

pour que les réactions d'anxiété resur-

gissent en entendant le son. La procé-

dure la plus fiable consiste à effectuer le

conditionnement son-stimulus dans un

contexte A (une certaine pièce, un cer-

tain éclairage, etc.), l'élimination de la

peur du son dans un contexte B (une

autre pièce, un autre éclairage, etc.) et le

test final avec le son de nouveau dans le

contexte A. Les chercheurs précliniques

ont utilisé cette procédure pour exami-

neurologiques d'élimination et de re-

chute. Ces travaux illustrent les effets

d'exposition et le risque de rechute des

angoisses cliniques.

l'anxiété, élimination et

rechute

mentales ont montré que les peurs

conditionnées sont le reflet d'une «mé-

moire de la peur» (comme dans le

trouble de stress post-traumatique). Cette

mémoire reproduit l'association établie

entre le son et le stimulus (son-stimulus).

Toute nouvelle confrontation avec le son

déclenche désormais aussi le souvenir

du stimulus. Cela explique pourquoi un

son en soi anodin peut tout de même

déclencher des réactions d'anxiété in-

tenses, tout comme des phares pour une

victime d'un accident de la circulation

nocturne.

Pour l'élimination, le son est présenté de

manière répétée sans le stimulus. La di-

minution de l'anxiété doit pouvoir indi-

quer un effacement de la mémoire de la

peur (son-stimulus). Toutefois, le retour si

souvent observé de l'anxiété prouve que

la mémoire de la peur reste en elle-

même intacte. La diminution de l'anxié-

té est par contre la conséquence d'une

répression temporaire. Les expériences

d'élimination engendrent la création

d'une nouvelle mémoire, la mémoire de

sécurité (son-pas de stimulus). Cette

nouvelle mémoire réprime la mémoire

de la peur et réduit l'anxiété. À partir de

cet instant, le degré d'anxiété est déter-

miné par la mémoire la plus fortement

sollicitée: la mémoire de la peur (son-

stimulus) par rapport à la mémoire de

sécurité (son-pas de stimulus). Pour des

effets à long terme de l'élimination, une

mémoire de sécurité fortement ancrée et

facilement évoquée est indispensable.

Le retour de l'anxiété indique toutefois

que la mémoire de sécurité est souvent

plus faible que la mémoire de la peur.

é d

anxiét